“Abramos una ventana recordando una época de esfuerzo, peligro y dignidad campesina. “

Memorias de don Santiago , campesino de Moctezuma.

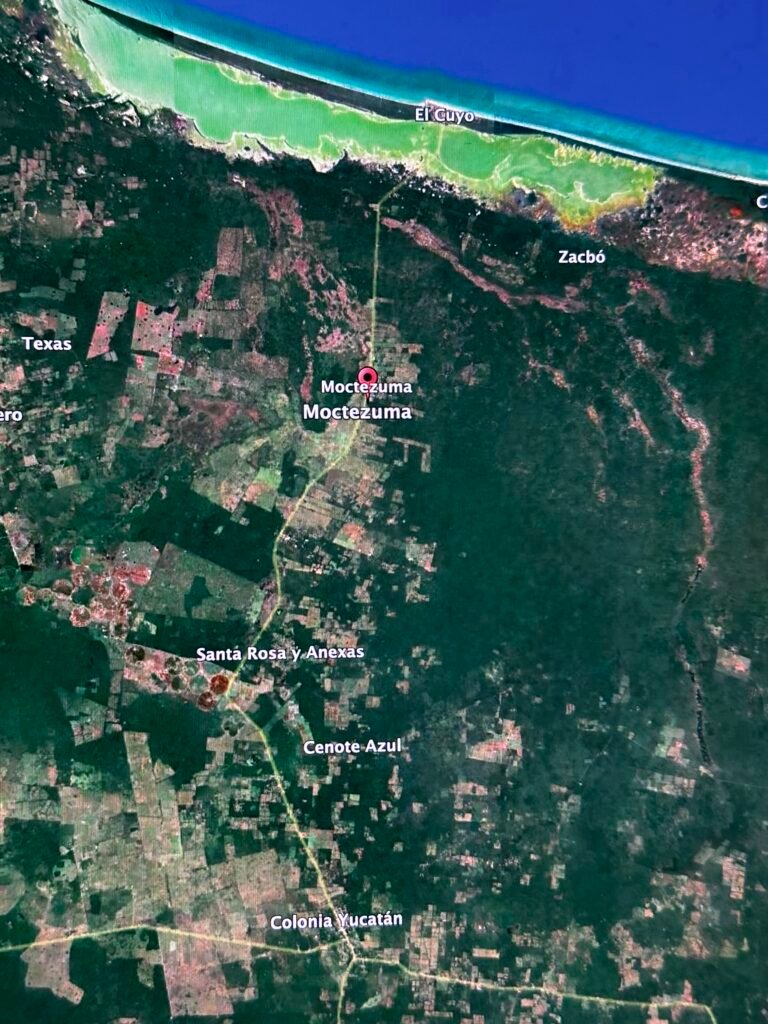

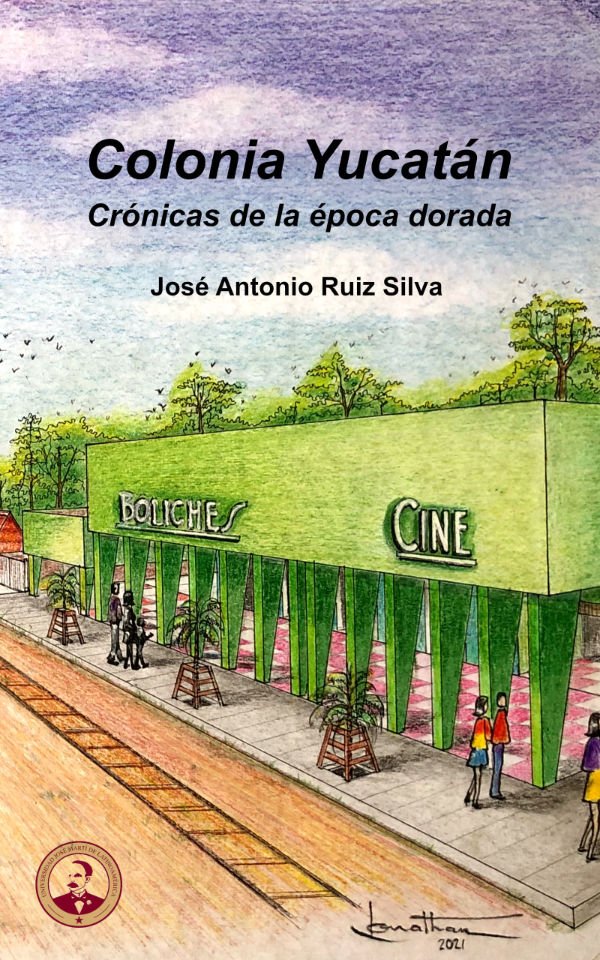

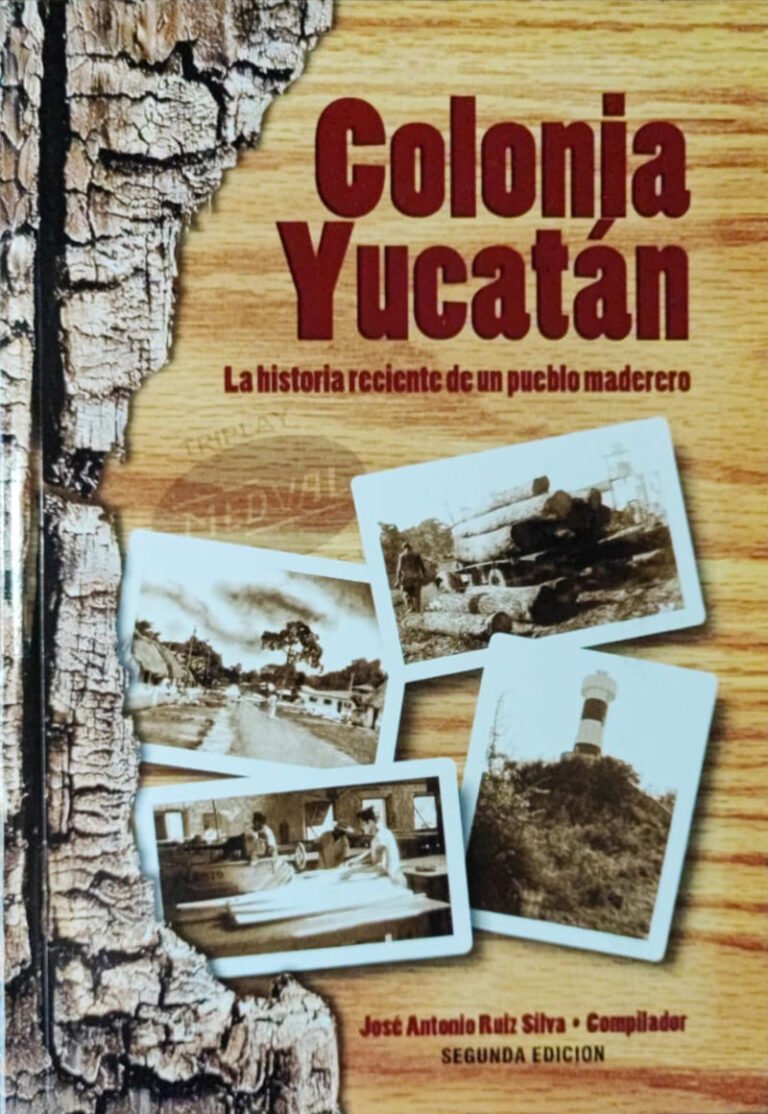

Me llamo Santiago , y nací en Moctezuma cuando el monte aún hablaba con voz de zapote y el cielo se abría solo para dejar caer la lluvia que nos marcaba el calendario. En mi juventud , Moctezuma no era más que un caserío escondido entre los caminos de tierra donde se recibía el chicle que bajábamos desde los montes del noreste, allá por Solferino y Chiquilá, en Quintana Roo. El poblado se encuentra ubicado a unos veintiséis kilómetros de Colonia Yucatán donde en la década de los años 40 se instaló un centro industrial maderero que en sus buenos tiempos transformó los árboles en madera.

La chiclería fue mi escuela y mi condena. Aprendí el oficio de mi padre, que a su vez lo aprendió del suyo. No era trabajo para flojos ni para temerosos. Se hacía en la época de lluvias, cuando el zapote rezumaba su goma blanca como si sangrara por dentro. Con machetes filosos, subíamos a los árboles —algunos de seis metros o más— y les hacíamos cortes en forma de V, desde lo alto hasta el tronco, donde colocábamos una bolsa de lona para recoger la savia. Cada árbol era una batalla: resbalones, hormigas bravas, abejas, avispas, y en el suelo, serpientes que no perdonaban. El huolpoch, la cascabel, la coralillo… todas acechaban en la noche.

Vivíamos en campamentos, comiendo frijol, arroz, manteca y sal. Lo demás lo cazábamos. No faltaba iguana, venado, cochino de monte o algún ave que se cruzara en el camino. Las mulas eran nuestras compañeras, jalaban carretas de madera y hierro por los caminos que pasaban por Yaxchekú, Sucopó, Otzceh, Misné Balam… hasta llegar a Moctezuma. En el kilómetro 25 vivían los “Chibacanes”, que cuidaban a las mulas para el trabajo.

Recuerdo bien a don Manuel Hernández Padilla. En 1954, con apenas quince años, ya trabajaba el monte con su papá. Me contaba que cuando tenía cuatro años, lo mordió un perro y tuvieron que sacarlo a pie hasta Tizimín, porque no había vehículos. Imagínese usted, cruzar el monte con un niño herido, sin ranchos ni caminos buenos. El dolor deja huellas, y esa historia se le quedó grabada como si la hubiera vivido ayer.

Muchos venían de lejos a trabajar con nosotros. De Tuxpan, Veracruz, llegó don Rafael Hernández Padilla, al que todos llamábamos Don Lapo. Era un hombre fuerte, curtido por el monte, que sabía cómo tratar al zapote y cómo curar las mordidas de serpiente con remedios que traía en su morral.

Antes de la chiclería, dicen que por estos rumbos se explotaba el palo de tinte, el Haematoxylum campechianum. Un árbol que daba un rojo profundo, usado para teñir telas.

Nota de José Ruiz: “En mis recorridos por el ejido, allá por el 2010 y 2011, buscando cenotes, todavía vi algunos de esos árboles. Altos, silenciosos, como testigos del tiempo. Sobrevivieron a la explotación, y hoy nos recuerdan que la tierra también tiene memoria.”

Nos sigue contando don Santiago : Hoy con cerca de 450 habitantes, Moctezuma cambió. La tecnología llegó, los caminos se abrieron, y el monte se fue quedando atrás. Pero yo sigo aquí, con las manos marcadas por el machete, los pies curtidos por la tierra, y el corazón lleno de historias que nadie escribió, pero que viven en cada rincón de este lugar.

José Antonio Ruiz Silva ( Ah Dzonot_K’aax RuizS)

Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán A.C.

Agosto 7, 2025.